dimanche, 21 novembre 2010

Alors, Vernay pleura

Le 10 juin 1909 L'Art Libre éditait à Lyon la plaquette d'Henry Béraud titrée François Vernay et illustrée par le peintre Jacques Martin. Elle rassemblait plusieurs articles publiés du 6 au 26 janvier de la même année dans l'Express de Lyon. En exergue, cette simple citation ô combien virulente, ô combien amère de Degas : On nous fusille mais on fouille nos poches.

La plaquette débutait par ces lignes devenues légendaires : « Vers l'année 1897 mourut à Lyon un vieil artiste besogneux. Il se nommait François Vernay. On sait de lui qu'il vécut et travailla dans l'indifférence de ses concitoyens et qu'après une existence de misères et d'avatars, il mourut pauvre, dédaigné, ignoré, à l'hôpital. J'entreprends de raconter l'histoire de ce gueux»

C'était pour Béraud le prétexte de présenter au public de l'époque ce peintre en passe d'être reconnu, et de régler son compte à l'élite municipale composée, derrière Herriot et Bach Sisley, d'une bourgeoisie aussi bedonnante que béotienne. Il faut dire que la figure de François Miel, dit Vernay (1821- 1896), avait été pour ces notables provinciaux le vivant emblème de la bohème la plus scandaleuse qui soit : celle qui, se dégageant de ce que Baudelaire appela un jour le bagne de la peinture pour désigner la Fabrique de soie dévoreuse de talents de dessinateurs, était partie par les chemins des lumineux paysagistes à la conquête des sentiers et des bois environnants, de Crémieu à Morestel. En préface du catalogue que le Musée des Beaux-Arts consacra à François Vernay à l'occasion du centenaire de sa tragique disparition, Jean-Jacques Lerrant rappelle quelle place ce gueux occupa entre Carrand et Ravier.

Car il y a trois Vernay, tous trois remarquables : le peintre de natures mortes, le paysagiste, et celui des derniers dessins.

Du premier, voici ce que dit J.J.Lerrant, on ne saurait dire plus juste : « Quelle grâce majestueuse dans la plus intime de ces natures qu'on ne consent pas à dire mortes tant elles regorgent de sucs ! L'écorce, l'épiderme, la pulpe y proclament leur harmonie avec les grès, les porcelaines, le cristal, le lin, et les riches tissus de soie en rideaux de théâtre pour la mise en scène de ces festins...»

Dans les paysages aussi se devine la trame d'un tissu : « Inspiré par les tissus, leur ordonnance, il en arrive dans la nature morte et surtout le paysage à une composition qui participe de la mise en carte ou de la mise en règle , lesquelles déterminent un style synthétique, une manière de simplifier par masses et par taches de couleur parfois indépendantes de la forme. »

Le troisième Vernay, le plus personnel, est celui des ultimes dessins : « Les mines s'y écrasent quand il rehausse d'ocre, de gris, de vert, d'orangé, à coups de pastel, de taches d'encre et de gouache, les enveloppes estompées et sommaires du fusain, en a dit Marius Mermillon en juin 1946. Bien différent du premier, un autre peintre naît alors en lui, car on ose à peine nommer dessins ces images massives et complètes, prises autrefois pour des ébauches. Elles sont des tableaux faits d'ombres que modèlent, ça et là, des traits de lumière. Ainsi Vernay imagine-t-il, comme une fable, une nature qui n'appartient qu'à lui.»

Quelques réflexions de Vernay, retrouvées après sa mort :

- La lettre tue et l'esprit vivifie : l'on ne connaît jamais assez la lettre. Et l'on ne possède jamais assez l'esprit.

- Sincérité et vérité. S'attacher à être le plus vrai avec soi-même

- Ne donne rien au hasard, mais laisse au sentiment

- L'art ne peut et ne doit être que création

- Nature, création de Dieu. Art, création de l'homme.

- Avec l'amour de la vérité, élevez-vous jusqu'à l'art pour convaincre

- La nature consent à donner des leçons, les ayant méritées

- Savoir faire bon accueil aux idées qui viennent quand il leur plaît

- Le mieux est l'ennemi du bien ; surtout, pas d'efforts inutiles.

14:20 Publié dans Des inconnus illustres | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : henri béraud, françois vernay, lyon, peinture |

dimanche, 21 février 2010

Béraud de Lyon

Je ne suis pas très association, à vrai dire. Ni non plus « associations d’amis d’écrivains ». Pourtant, dans le cas d’Henri Béraud, les lecteurs de Solko le savent, c’est un peu différent.

Il se trouve que l’association rétaise des amis d’Henri Béraud a accepté de publier un certain nombre des articles que j'avais écrits sur cette œuvre littéraire, pour laquelle j’ai une admiration et une affection certaines. Leur cahier (le XXIème) vient de sortir. Il a tout simplement pour titre BERAUD DE LYON. Il rassemble sur papier plusieurs études sur la période lyonnaise de Béraud (Marrons de Lyon, L’Ours, Voyage autour du cheval de Bronze) ainsi que sur La Gerbe d’Or, Le Plan Sentimental et Lazare, d’abord publiées sur ce blog.

L’Association propose également à la vente, outre ce numéro XXI que j’ai eu le plaisir de signer, les cahiers XII à XX. Chacun des numéros est disponible auprès de l’association

8 euros pièce :

Association rétaise des Amis d’Henri Béraud

B.P. 3 17111 LOIX-EN-RE

Je signale également que le numéro 2 de la revue Livr’arbitres, une revue littéraire non-conformiste consacre son dossier central à Henri Béraud avec des articles de Francis Bergeron, Anne Brassié…

00:05 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : henri béraud, critique, littérature |

lundi, 04 janvier 2010

François Mauriac, le 4 janvier 1945

Voici le texte qu’Henri Béraud rédigea de la prison de Fresnes, le 1er janvier 1945 alors qu’à la suite d’un procès bâclé, il venait d’être condamné à mort. (1) Suit l’article que François Mauriac fit paraître en réponse dans le Figaro, il y a tout juste 65 ans.

« Ce qui va suivre fut écrit à la prison de Fresnes le jour de l’an 1945, dans une cellule de condamné à mort. Je suis seul en camisole de forçat, les fers aux pieds. L’aumônier vient de sortir. Devant mon guichet deux gardiens passent et repassent et, dans le silence, on n’entend d’autre bruit que leur pas monotone. Il fait un froid terrible. Pourtant ma main glacée, d’où glisse le crayon, ne tremble pas. Ma sérénité est profonde, égale à mon innocence.

Condamné dans des conditions juridiques sans précédent, je ne proteste ni contre mon sort, ni contre les étrangetés de la procédure. L’histoire s’en chargera. Pour l’heure, je rassemble mes dernières forces afin de m’élever contre l’iniquité d’un jugement.

Ce jugement me frappe au nom de l’article 75, le plus infamant des articles du code pénal. Or jamais ni à l’instruction, ni à l’audience, il n’a été posé une seule question sur des faits relatifs à une connivence quelconque, à un contact direct ou indirect à une relation, si minime fût-elle, avec l’ennemi. Ni le réquisitoire de commissaire du gouvernement, ni les dépositions des témoins n’y firent la moindre allusion. Et pour cause ! C’est que de tels faits n’existent point. Il aurait pu m’arriver, comme à tant d’autres, de céder à quelque vaine curiosité, et de rencontrer à table ou ailleurs, des Allemands. Mais non. Tous ceux qui me connaissent savent quelle aversion je nourrissais à l’égard de l’occupant. Je ne me suis jamais caché d’être anticollaborationniste, autant que j’étais anglophobe. J’ai sans cesse prévenu la direction de Gringoire contre ses tendances à la collaboration, cela par écrit, dans les termes les plus vifs, et j’en ai apporté la preuve à l’audience, tout comme la preuve de la confiscation de mes biens par les Allemands qui me firent expier tout ensemble mes articles de la guerre et de l’avant-guerre, ainsi que mon refus d’écrire dans la presse contrôlée par eux. J’ai montré, prouvé tout cela, en van. Une délibération de trois minutes a fait litière de mes explications les plus claires, les plus courageuses, les plus loyales. On voulait ma mort. On voulait me déshonorer.

Du fond de ma prison j’élève vers mes confrères et mes derniers amis le cri suprême d’une conscience révoltée. Libre écrivain, j’ai écrit, selon ma nature, ce que je croyais juste et vrai. Qu’aujourd’hui l’on juge mes idées fausses, ma passion excessive, mes écrits néfastes qu’une justice révolutionnaire me frappe pour avoir combattu ses doctrines, soit ! Ayant lutté seul, la poitrine découverte, je suis vaincu et me tiens prêt à subir les conséquences de ma défaite.

Mais vous écrivains, qui représentez les droits sacrés de l’esprit, qui m’avez vu vivre, admettez-vous que la rancune politique s’exalte jusqu’à confondre le patriotisme exalté avec la trahison consentie ? Laisserez-vous transformer en agissements criminels un conflit d’opinions ? Vous tous, qui me connaissez, qui m’avez vu vivre, iriez-vous laisser ternir mon œuvre et mon nom ? Ne vous dresserez-vous pas, selon les traditions de notre état, contre une aussi criante injustice Non ! L’élan unanime d’un auditoire où je ne comptais guère de partisans a déjà répondu. Le pays entier, s’il avait pu m’entendre, eût répondu de même, et cela mille témoins vous le diront.

Mon espérance dernière est que des voix plus hautes répondent à leur tour. Amis je vous confie mon destin, mon honneur et ma mémoire. Vous ne resterez pas sourds à ma voix. »

17:20 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : françois mauriac, henri béraud, littérature, polémique, politique |

mardi, 15 décembre 2009

Nouveaux pauvres et matériel humain

"La LRU (loi relative aux libertés et responsabilités des universités) est un fléau pour l'enseignement supérieur. Les professeurs n'ont plus le pouvoir. Il est progressivement accaparé par les services centraux (administration, compta, achats) qui eux seuls décident de ce qui est bon ou pas pour l'université.

Par exemple, le service comptabilité de Lyon 3 a décidé qu'en vertu de ses pouvoirs et de son logiciel de gestion des paies, les salaires des vacataires de l'université, constituant l'essentiel des effectifs seraient versés tous les 6 mois à compter de l'année à venir.

Les vacataires enseignants constituent l'essentiel des effectifs enseignants à Lyon 3. C'est-à-dire que sans eux, l'université ne tournerait pas rond. Les cours ne seraient plus assurés.

Un mouvement de résistance se serait organisé pour faire pression sur le président, qui n'y est pour rien et sur les services centraux. Cette affaire est grave : elle jetterait dans la précarité des centaines de personnes. Qui a les reins assez solides pour tenir 6 mois sans être payé ? Le fait n'est pas isolé, il concerne d'autres universités..

J'ai la chance d'y échapper pour le moment, je suis un administratif, contractuel mensualisé, mais je soutiens pleinement l'initiative contre cet absurdité de rémunération semestrielle.

Aussi, si quelqu'un peut relayer cette information et faire « buzzer », ce serait sympa et gentil. Merci.

Décidément, la journée se termine très mal..."

Message relayé du blog (Des) Illusions

Charlie Winston : Like a hobo

Me rappelle cette page de Béraud, puisée dans son témoignage Ce que j’ai vu à Berlin.

« A ce moment, un vieux couple digne et râpé entra dans la brasserie. Il salua et s’assit en face de moi, selon la mode allemande, bien qu’il y eût autour de nous des tables libres en grand nombre. L’homme, ayant tiré un livre de son antique redingote, si bien brossée, commanda deux soupes et un verre de bière. Ils avalèrent les soupes en gens qui jouissent amèrement de leur propre faim et partagent le verre de bière. On eût dit que le vieux et pauvre monsieur devinait mes pensées. Au lieu de lire, il me regardait. Nous liâmes conversation. Il parlait un français excellent. Avant « tout cela », il avait, avec son épouse visité Paris, dont il connaissait parfaitement les musées et la Sorbonne. Et soudain, sans élever la voix, il me cloua par ces mots :

Monsieur, j’étais professeur en retraite. Maintenant, nous sommes mendiants.

(…)

Parfois, le soir, aux angles des rues les plus solitaires du Tiergartenviertel (1), le passant se sent frôler par un couple d’ombres honteuses et chétives. S’il s’arrête au lieu de presser le pas, ces êtres noirs s’approchent et lui demandent la charité ; et si levant les yeux, le promeneur cherche à voir la mine de ces étranges quémandeurs, sa surprise est grande de trouver non des mendiants, mais des personnes convenables, trop convenables, désespérément convenables, des personnes mises avec cet excessif scrupule de correction dans la misère qui trahit les suprêmes efforts de la dignité bourgeoise. Lugubre spectacle. »

Béraud écrit cela en 1926. Dans un chapitre intitulé « nouveaux pauvres et matériel humain »

Brrrr.

07:27 Publié dans Sur le vif | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : lyon3, lru, henri béraud, pauvreté, université |

dimanche, 22 novembre 2009

Les talents fourvoyés de la collaboration

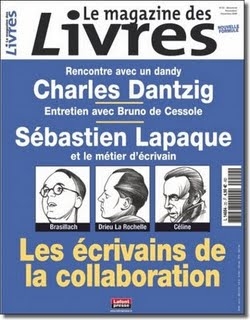

Décidément, il y a de multiples raisons de mettre son nez dans ce numéro 20 du Magazine des livres. Et si l’on se promène de blog en blog, on en retrouve un certain nombre :

- Un article nourri de Feuilly sur la traduction par Marie Darrieussecq des recueils Tristes et Pontiques d’Ovide.

- Une analyse très circonstanciée du roman de Stéphane Beau Le Coffret, signée par Marc Villemain.

- Un papier d’Eric Poindron sur les auteurs oubliés

- Un entretien de Bartleby avec Brian Evenson

- Un papier de Jean Jacques Nuel sur la revue Les moments littéraires.

Bref, que du beau monde.

Et puis fait rare ô combien ! page 14, quelques lignes sur Henri Béraud dans le dossier de Frédéric Saenen sur « Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » qui bien sûr, ne pouvaient me laisser tout à fait indifférent.

Car ce qu'on y lit est à la fois juste et très insuffisant.

Juste, car on y reconnait de façon claire le fait que le procès de Béraud ne fut qu’un règlement de comptes ; que Béraud était en effet « plus anglophobe qu’antisémite » que l’instruction faite à la hâte « fut mal montée de bout en bout » que « les auditions confinent au surréalisme » et que le tout ne fut qu’une « pantalonnade inique et grotesque »

Juste enfin car si on entend par «pamphlétaire pur jus» pamphlétaire de génie, l'appelation est on ne peut plus adequate.

Insuffisant, pourtant, car le tort qui a été fait et à l’homme et à l’œuvre par ce procès bâclé n’est pas assez dénoncé.

Voici un témoignage de Pierre Galtier Boissière à ce sujet :

« Visite à Henri Béraud, à l’île de Ré.

Gracié, après avoir trainé le boulet des condamnés à mort pendant quinze jours Béraud, condamné au bagne à vie, connut les horreurs, à Poissy, où les gardes-chiourmes le trainèrent, nu, dans la neige, et où le molestaient les « droit commun », escrocs, casseurs et maquereaux, tous d’un tricolorisme éclatant. Le 7 janvier son transfert au pénitencier Ars-en-Ré, dans cette ile qu’il avait habitée et aimée pendant vingt ans, apporta au condamné, grâce à un directeur humain, une sérieuse amélioration de régime. Mais pendant six ans la maladie s’acharna sur le malheureux que terrassèrent trois attaques successives. A la troisième le gouvernement, persuadé qu’il allait trépasser, accorda une grâce médicale et le fit transporter aux « Trois Bicoques » où sa femme Germaine habitait depuis plusieurs années, ravitaillant et soutenant son forçat avec un dévouement extraordinaire. Béraud devait survivre huit ans.

Jusqu’en 47, je lançai dans l’Intransigeant une campagne sur « L’hypocrisie de l’épuration » pour demander la libération, entre autres, d’Henri Béraud. En mars 53, Béraud m’écrivit qu’il voulait revoir, avant de mourir, son vieux copain de 1918 ; un obligeant ami s’offrit à me conduire.

Je n’avais pas vu Henri depuis vingt ans. Je fus épouvanté. Des bouquins à portée de son lit voulaient faire croire qu’il lisait encore ; mais le malheureux ne pouvait plus écrire de sa bonne main que guidée par celle de sa femme. Ses cordes vocales ayant été touchées il parlait d’une lamentable petite voix enfantine ; il n’était pas exactement gâteux, mais le champ de sa conscience était considérablement rétréci et sa mémoire ne remontait pas au-delà de son emprisonnement. « Demande à Germaine », murmurait-il, très las.

Voilà ce qui six de bagne ont fait de l’étourdissant causeur, du prestigieux écrivain, de l’intrépide reporter, du si attachant flâneur salarié : un mort-vivant. » (1)

Si on ne peut réparer le tort fait à l'homme, du moins peut-on exiger et faire en sorte que l’œuvre sorte de cet enfer sinistre dans lequel la maintient depuis des années le silence des éditeurs et des universitaires. Comment ? En la lisant. En parlant d’elle. A ce propos, il faut reconnaitre que cette appellation de «pamphlétaire pur jus » est bien insuffisante et ne fait qu’entretenir une image fausse et convenue. Béraud fut pamphlétaire comme il fut journaliste, pour vivre, dirions-nous aujourd’hui. Son œuvre romanesque et autobiographique existe, en marge de ses pamphlets. Le pamphlétaire pur jus s’y révèle un lyrique pur jus tout autant qu’un romancier pur jus ; bref, le réduire à n’être que pamphlétaire, c’est réduire Hugo à Napoléon le Petit ou Chateaubriand au De Bonaparte et des Bourbons.

Ceux qui ont eu la chance de mettre un peu le nez dans ladite œuvre savent de quoi je parle :

« Combien de fois, posant ma plume, m’est-il arrivé de penser longuement à ces jours lointains où j’aurais voulu vivre ? Seul avec moi-même, je m’amuse à les recréer tels que je les imagine, et c’est avec tant de foi, un plaisir si passionné que, bien souvent, j’y crois vivre, en effet. C’est une féerie que je m’offre, en spectateur nocturne et solitaire. La grande chambre, où j’écris, voit bientôt ses ombres remplies d’hôtes inconnus et fantasques, des perspectives cavalières, d’édifices en décor, de véhicules surannés. Reconstruire ainsi le passé, avec une imagination qui n’est sans doute qu’une mémoire, se laisser enchanter, voyager dans le temps, accueillir ces images qui naissent et s’effacent, se pencher, l’oreille tendue vers un son lointain, vivre autrefois, c’est mon opium. »

Ces lignes se trouvent dans la dédicace de Béraud à Pierre Brisson, au début de Quatorze Juillet (1929).

Il faut à ce point citer cette phrase de de Gaulle (avril 1946) à propos de ces «Les talents fourvoyés de la collaboration littéraire » dont nous entretient le magazine des livres de ce mois, phrase qui se passe de commentaires : « L’intellectuel Maurras n’était pas n’importe qui, ni Brasillach, ni Béraud. Encore Béraud n’eut-il pas de rapports avec les Allemands. Mais il était contre moi. »

Et pour clore ce douloureux chapitre, comme le rapporte Jean Butin dans l’autobiographie de cet écrivain à redécouvrir par tous d’urgence, un jour, de Gaulle fut interpellé à l’Assemblée Consultative par un socialiste qui lui reprocha d’avoir gracié Béraud ( !). De Gaulle le cloua à son banc d’un ton sans réplique : « C’est une histoire entre ma conscience et moi. J’en suis seul juge »

(1) Jean Galtier-Boissière Mémoires d’un Parisien, La table ronde, tome III (1963)

(2) Jean Butin, Henri Béraud, sa longue marche de la gerbe d’or au pain noir, Horwath, 1979

00:40 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : magazine littéraire, collaboration, littérature, henri béraud |

mardi, 13 octobre 2009

Les deux fleuves

Sénèque, en l’an 55 de notre ère, dans un écrit satirique contre l’empereur Claude, né à Lyon, écrivait déjà:

« Je vis, dominant deux fleuves, un sommet

Que chaque jour Phébus regarde à son lever

Là où le Rhône immense précipite son flot

Et la Saône, hésitant sur le sens de son cours,

Sans bruit baigne ses rives d’une onde tranquille.

Est-ce cette contrée qui fut la nourrice de ta vie ? »

L’eau, comme la lumière, sont très clairement désignées dans ce texte pour leurs vertus nourricières. Sénèque reprend la remarque attribuée à César, et qu’on trouve dans La guerre des Gaules : « Flumen est Arar, quod per fines Haeduorum et Sequanorum in Rhodanum influit, incredibili lenitate, ita ut oculis in utram partem fluat iudicari non possit. » (Il y a une rivière, la Saône, qui va se jeter dans le Rhône en traversant le territoire des Eduens et des Séquanes, avec une lenteur si incroyable qu’on ne peut juger à l’œil du sens de son courant.) Déjà, cependant, l’opposition entre la rapidité du fleuve qui « précipite son flot » et la langueur de la rivière à « l’onde tranquille » attribue à chacun un caractère sexué qui deviendra, dès la Renaissance, un motif récurrent, tant sculptural que littéraire. De fait, opposer la singularité de chaque fleuve avant le confluent permettait d’accentuer celle de leur mariage. La symbolique des deux fleuves permit ainsi de fonder successivement et le thème pétrarquisant de Scève :

« Plus tôt seront Rhône et Saône disjoints

Que d’avec toi mon cœur se désassemble »,

et celui de la ville-Antithèse, cher à Jules Michelet :

« Oui, malgré l’effort méritoire des beaux fleuves qui viennent y mêler leurs flots et leurs populations, malgré le génie pacifique de cette noble reine, la Saône, malgré la peine que se donne, après cent détours, le Rhône pour atteindre ce mariage qui fait sa grandeur et son nom, la nature, front à front, y pose les deux révélateurs de la guerre intérieure de Lyon, deux rocs, la Croix-Rousse et Fourvière. »

20:55 Publié dans Bouffez du Lyon | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : lyon, rhône, saône, littérature, claude farrère, jean reverzy, henri béraud |

lundi, 21 septembre 2009

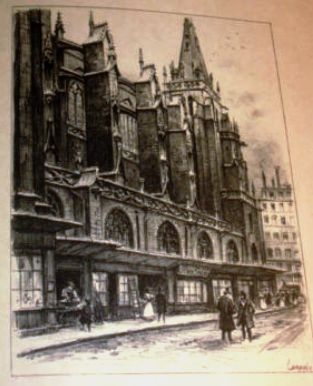

Naissance de Béraud

Un 21 septembre comme celui-ci, presqu'un dernier jour de l'été, celui de 1885, naissait à Lyon Henri Béraud. Ses parents, boulangers rue Ferrandière dans la paroisse de Saint-Nizier, avaient tous deux une ascendance dauphinoise qui inspirera grandement le futur romancier de la "Conquête du Pain", cycle de trois romans (Le Bois du Templier Pendu, Les Lurons de Sabolas, Ciel de Suie)

Voici pour le plaisir de ceux qui connaissent un peu cet auteur, ou de ceux qui souhaitent le découvrir, un bref extrait de sa prose poétique, du plus beau roman jamais écrit sur cette chienne de ville de Lyon :

A l'époque où il advint ce que je vais raconter, le quartier de la soie à Lyon était à peu près ce qu'il est aujourd'hui. De hautes maisons couleur d'averse et d'avarice y traçaient déjà ce gluant labyrinthe où, pour mieux se cacher, la fortune emprunte le visage de la misère.Chez nous, rien ne change, ni le ciel, ni la pierre, ni les âmes. Sur les pavés toujours gras, qui semblent renvoyer au ciel plus de clarté qu’ils n’en reçoivent, le jour tombe à plomb comme une pluie de cendres. Sans relâche, un relent de latrines s’exhale des cours et des impasses, où les gens glissent en silence, comme des noyés. C’est le Griffon. C’est le quartier des millionnaires.

L’étranger que l’aventure égare en ces lieux se demande s’il ne rêve point. Il se frotte les yeux, il se bouche le nez : « Quoi ! les plus riches commerçants de la terre vivraient là, dans cette ombre et ces odeurs ? – Ils y vivent. Et ils y meurent. »

C’est au fond de ces taudis que, poursuivant de père en fils la tâche séculaire, ils s’acharnent à la besogne. De génération en génération, l’usure des meubles leur a renvoyé le reflet de visages plus durs et plus tristes. Lyon leur appartient. Vingt mille immeubles leur suent des rentes ; leurs châteaux déserts règnent sur des lieues de vignes, de blés, d’étangs, et de bois ; leurs coffres regorgent ; ils pourraient dominer le monde et vivre comme des princes, et ils sont là, chaque jour, souvent seuls, dès l’aube et tard dans la nuit, même le dimanche. Ils ignorent la joie. Ils se refusent le moindre plaisir. Une seule passion les dévore, la plus ardente et la plus opiniâtre, celle qui ferme dans l’effort d’une suprême convoitise les doigts crochus de leurs moribonds.

A première vue, rien ne distingue le pays des canuts du pays des fabricants : mêmes bâtisses lombardes aux portiques enfumés, mêmes bruissements de ruches, mêmes puanteurs. Mais, sur son roc, l’homme de la Croix-Rousse domine la cité. Son faubourg, dont chaque rue semble conduire dans le ciel, en boit toute la lumière. On y retrouve des avenues, des arbres, des jardins. Mais à mesure qu’on descend, le réseau se resserre. A mi côte, déjà, c’est le dédale ; au Griffon, ce ne sont plus que ruelles de coupe-gorge.

D’une enjambée on barre le chemin. Les habitants ne circulent qu’en se frôlant du coude. On dirait que, pour cerner le vieux monde des ouvriers, les soyeux ont cimenté là ce barrage de murailles et de grilles. Labeur et révolutions, tout ce que charrient les pentes torrentueuses du vieux faubourg vient s’y drainer. En silence, depuis trois siècles, le ruissellement des velours, des satins, des brocarts, traverse cette écluse, avant d’aller se répandre en fleuve sur le monde ; depuis le même temps, la peine des pauvres et la colère des affamés viennent s’y jeter en vain.

Ces grosses portes, ces lourdes murailles, ces grilles de forteresses, on s’explique leur durée quand on sait ce qui s’est passé là. Quel fabricant, tirant, à nuit close, la porte de son magasin, n’a vu parfois, dans les ténèbres du vieux carrefour, remuer l’ombre d’un drapeau noir ? Lequel n’a tremblé qu’ils ne redescendent quelque jour, ceux des cayennes et des mutuelles, les blêmes insurgés de 31 et de 34, les Voraces, cette canaille de canuts qu’on n’a jamais fini de fusiller ?

Dur et tenace comme un cœur de maître, Le Griffon guette la Grande Côte. Tant qu’il restera chez nous de la soie et des soyeux, le sombre rempart tiendra bon – jusqu’au jour où le pic et la pioche en viendront à bout quand, à force d’égoïsme, les Crésus de la fabrique auront achevé la misère de ceux qui les ont faits ce qu’ils sont.

(Ciel de Suie - 1933)

Chevet de l'église Saint-Nizier, vers 1896 Dessin de Joannes Drevet

in - Lyon pittoresque, d'Auguste Bleton.

On trouvera ci-dessous divers liens avec des billets concernant ses œuvres :

- une biographie commentée :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/01/22/henri-bera...

- une critique de la Gerbe d'Or :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/01/25/la-gerbe-d...

- une critique du Plan Sentimental de la Ville de Paris :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/02/27/plan-senti...

- une critique de son roman Lazare :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/08/c3066770e1...

- plusieurs commentaires de la première période de Béraud, dite "lyonnaise" (avant 1914) :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/19/comment-pe...

- un commentaire de trois grands reportages de Béraud (Moscou, Rome, Berlin) :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/03/02/1925-berau...

20:29 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : henri béraud, littérature, lyon, saint-clément les baleines |

mardi, 08 septembre 2009

Lazare et les petites patries dans le temps

« Je n’écrirai pas de roman sur la guerre ; la guerre n’est pas un sujet de littérature »

Alors que Lintier, Barbusse, Dorgelès, pour parler de proches de Béraud, publient très vite leur témoignage ou leur roman de guerre, curieusement dès 1917, Béraud s’y refuse, au nom même de la littérature ou du moins, de la conception qu’il s’en fait. Il tiendra parole.

A une exception près : celle de ce curieux roman, dont la parution suit de peu l’attribution du Goncourt pour le Martyre de l’Obèse (1922)

Dans ce roman, Béraud éclipse avec une grande pudeur l’événement collectif (la guerre, sa guerre, cette guerre sans gloire) de son récit pour n’en retenir que l’événement intime, particulier : Son héros, un civil, est un ancien pianiste qui a été victime d’un accident de voiture en 1906. Il n’aura donc pas eu, lui, l’occasion de la faire : Il a perdu conscience pour sombrer dans une folie, qui l’a coupé du monde entièrement. Il est devenu un autre et cet autre se « réveille » dans une clinique psychiatrique, seize ans plus tard, en 1922 :

« Se retrouver sans savoir ni comment ni pourquoi dans une chambre d’hôpital n’était-ce donc que cela ? une impression de repos, l’élasticité d’un lit de malade, un subit déploiement de blancheurs, rien de plus. Il acceptait avec tranquillité son aventure ; ce qui le surprenait et l’effrayait, c’était plutôt, singulière réversion, de n’être ni surpris ni effrayé »

« La guerre ? Eh bien oui, la guerre ? - et puis après ? », dit Jean Mourin, lorsqu’on lui en apprend l’existence. Le héros de Lazare était le seul être humain à n’en avoir, à aucun moment, ressenti la réalité. « A quoi bon ? Il acceptait tout en bloc. »

Et, un peu plus loin : « Qu’était-ce, en définitive, que la métamorphose du monde, comparée au prodige de sa résurrection ? »

Lazare, chacun le sait, est une parabole.

Or, pour qu’un simple revenant devienne un véritable ressuscité, il y faut la volonté de Dieu. Il y faut toute la force du miracle.

La mesure de l’écart entre l’avant et l’après-accident, tel est l’argument du récit qui inflige à son héros une rude épreuve : Car si le Lazare biblique pouvait ré-susciter les contours d’un individu dans le temps historique des mortels, c’est qu’il était devenu, cet individu, la manifestation de l’action de l’Eternel, ni plus ni moins, au sein de ce temps historique des mortels. Tel quel, l’autorité du miracle témoignait en sa faveur. Qu’est devenu Jean Mourin ? De quoi sa résurrection est-elle la manifestation ? De quelle autorité ?

Un miracle… La société des hommes est-elle capable d’en produire un ?

Cette paix étrange, cette France des années 20 en constante crise politique, ce règne de l’argent, un miracle ? Peut-on y ressusciter ? Cela vaut-il le coup ?

Telles sont les douloureuses questions posées par cet étrange et beau roman.

Lazare sera donc vraiment en premier lieu le roman de ces enfants humiliés dont parle Bernanos, « perdus dans la paix comme le moine dans le siècle » : La Victoire ne les aimait pas.

« Ce qui l’entoure, ce sont les hommes de son temps, qui sont morts tandis qu’il était lui-même hors de l’humanité, aussi mort qu’un mort, errant dans l’ombreuse contrée de la folie, d’où le voyageur, s’il revient, ne rapporte pas plus de souvenirs qu’un trépassé, s’élevant du limon, n’en rapporterait du monde aveugle et sourd où les fossoyeurs l’avaient englouti » (chapitre II)

Hors de l’humanité … Aussi mort qu’un mort … L’expérience de la guerre : un coma.

07:27 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (19) | Tags : henri béraud, lazare, rentrée littéraire, littérature, écriture, romans, guerre de quatorze, lucien dubech |

mercredi, 02 septembre 2009

Henri Béraud

Les articles consacrés à l'oeuvre Henri Béraud consultables sur ce blog sont des extraits d’un essai non publié, La Force du Temps.

- une biographie commentée :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/01/22/henri-bera...

- une critique de la Gerbe d'Or :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/01/25/la-gerbe-d...

- une critique du Plan Sentimental de la Ville de Paris :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/02/27/plan-senti...

- une critique de son roman Lazare :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/09/08/c3066770e1...

- plusieurs commentaires de la première période de Béraud, dite "lyonnaise" (avant 1914) :

http://solko.hautetfort.com/archive/2008/06/19/comment-pe...

-une lecture de son roman Le Vitriol de Lune

http://solko.hautetfort.com/archive/2007/06/21/la-prose-poetique-de-beraud.html

- un commentaire de trois grands reportages de Béraud (Moscou, Rome, Berlin) :

http://solko.hautetfort.com/archive/2009/03/02/1925-berau...

- François Mauriac et Henri Béraud :

http://solko.hautetfort.com/archive/2010/01/03/francois-m...

- document video :

Lyon, mon pays (enregistrement)

23:32 Publié dans Des Auteurs | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, henri béraud, la force du temps, roland thevenet |